- トップ >

- 工事中物件

🏠静岡市葵区東町 N様邸 新築現場-19 クロス、キッチン

階段の塗装をしています。

クローゼットや手すり、ドア枠の色を合わせたので、統一感があります。

壁にPB板を貼り、クロス工事の下処理が終わったところです。

コンセントやエアコンのホースが通る部分には穴が開いています。

クロスに糊付けをしています。

糊付けしたクロスを貼っていきます。

サッシ周りやダクト周りは、カットしながら隙間なく貼ります。

PB板の継ぎ目やビス止めをしたビス打ち箇所には、パテ処理を加えていきます。白塗り部分がパテ処理をしたところです。パテ処理をすることで、ビスが錆びることなく、一面平らにクロスを貼ることができます。

これから、トイレや階段、洗面所のクロスも張っていきます。

1階のクロス工事が終了しました。

2階のクロス工事前です。

2階洋室のクロスが貼り終わりました。

傷がつかないようにフローリングにカバーをしていてイメージが伝わりにくいですが、ナチュラルモダンな雰囲気になっています。

キッチンの前には小窓があり、横には勝手口があります。使い勝手がよさそうなキッチンですね。

狭小住宅プラン集 土地から探そう♪ 人気アイテム50 マイホーム豆知識

🏠静岡市駿河区有東 M様邸 新築現場-8 内部工事

防虫処理を加えた柱にはシールが貼っています。1階柱は床から1mくらいまで処理をしています。これで、シロアリの心配はありません。

浴室の設置工事がこれから始まります。ユニットバスがこの場所に設置されます。

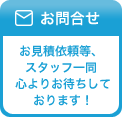

屋根は換気棟の設置がすすんでいます。小屋組みの上に緑色の換気棟を設置し、上からカバーを被せます。

電気配線工事が進んできました。

これくらいのタイミングで、施主様と現地で電気配線の最終打合せをやっています。照明の数やコンセントの位置や高さなどを確認して、電気配線の設計を確定させます。

キッチンの照明・スイッチ・コンセント、リビングの照明、寝室の照明と色々な電気配線が集まっています。

これを各部屋に配線していきます。

外壁はタイベック(透湿・防水シート)が貼られています。

家の中の間仕切り壁を作る作業が進んでいます。

間仕切り壁を作ると、リビング、トイレ、お風呂などの各空間ができていきます。

外壁の内側には断熱材を入れました。

サッシ上下にも、カットしたものをサッシ周りに入れています。気密性を高めるため、隙間なく入れるのが大切です。

階段を上がって、2階にある和室のクローゼット部分の工事です。

天井にPB板を貼っています。

2階のPB板が貼り終わりました。続いて、2階の壁を作っていきます。

狭小住宅プラン集 土地から探そう♪ 人気アイテム50 マイホーム豆知識

🏠静岡市駿河区有東 M様邸 新築現場-7 内部工事

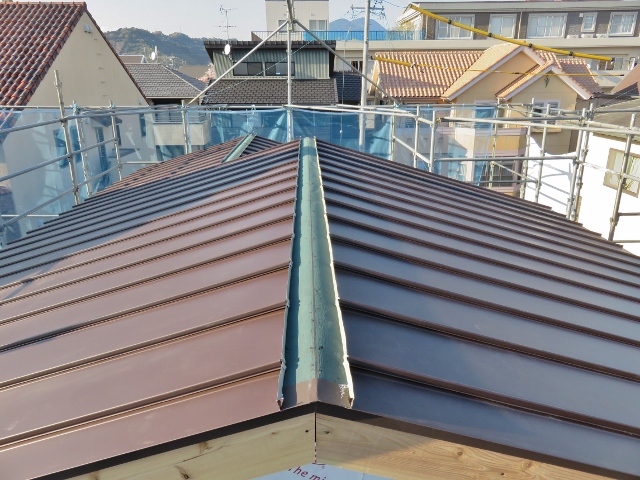

屋根の仕上げ材の設置がほぼ終わってきています。

最後に細かな部分の作業をしていきます。

この緑部分には、屋根の換気棟の設置をしているところです。

これは、ベランダ部分です。

FRP処理の下塗りまで完了しました。

排水溝も2つ開けて、あとは仕上げの塗装に入っていきます。右の穴が排水ドレーン、左はオーバーフローて、あとは仕上げの塗装に入っていきます。右の穴が排水ドレーン、左はオーバーフロー管になります。

オーバーフロー管とは、洗面台が溢れないようについている上部の穴と同じ働きのものです。

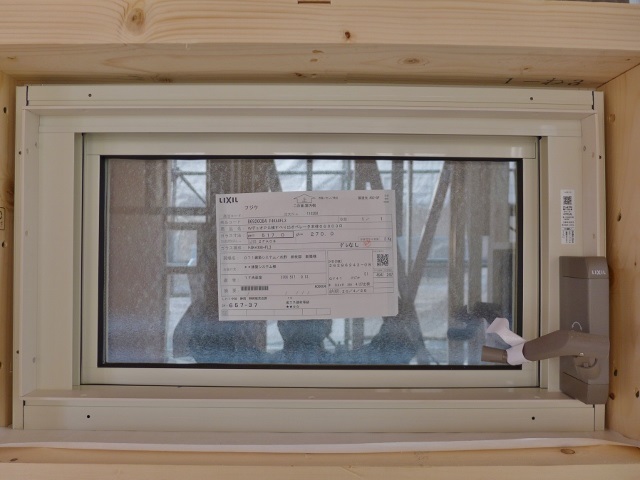

勝手口が付きました。

くるくるとレバーを回すと窓が開きます。空気の入れ替えや採光のにはちょうどいい小窓です。

斜めに固定された木材は「火打ち梁」といいます。

軸組みで建てる在来工法は、このように軸と軸とを支える梁が構造体を支えるのに大切な役割を果たします。

🏠静岡市駿河区有東 M様邸 新築現場-6 上棟

屋根の小屋組みを作っています。

屋根の縦方向に並ぶ木材は、垂木(たるき)と呼ばれます。屋根を支える大事な役割を果たします。

野地板を貼り、屋根が出来あがりました。これは、下から見たところです。

ドライ・ビームと書いてあるのが見えますね。ドライ・ビームは含水率20%以下になるまで乾燥させた木材です。

木材は呼吸しているとよく言われますが、木の幹には水分が多いです。木材の水分が多いと、木材が割れたり、建物がゆがむ原因にもなります。ですから、建築用の木材は乾燥が大事なんです。

木材の種類はベイマツという針葉樹で、北アメリカ原産のものを国内加工した材木を使用しています。

合板で囲まれた2階の手前部分は、ベランダになります。

1日で屋根下地まで立ち上がりました。良い天候に恵まれ、上棟作業が完成しました!

間口は比較的狭く、奥行きのある建物になります。

狭小住宅プラン集 土地から探そう♪ 人気アイテム50 マイホーム豆知識

🏠静岡市駿河区有東 M様邸 新築現場-5 上棟

上棟作業が始まりました!

電線が近くて大変ですが、気を付けて作業していきたいと思います。

1階の柱を建てていく作業から始まりました。

仕口(ほぞ(突起部分))に梁(ほぞ穴)を接合させます。

2階の床組を作っていきます。

縦に長く伸びる木材は「2階の床根太」と呼ばれます。2階の床を支える大切な役割を果たしています。

更に接合部分を金物で固定しています。

この金物や仕口は、在来軸組工法と呼ばれる工法に使われる代表的な特徴です。在来工法は、木材を下から組み上げて構造体を作った後、外壁や屋根を作っていきます。

一方、枠組壁工法、通称2×4工法は柱がありません。外壁の下地はすでに別で出来ているものを運んできて、面で組み立てていきます。仕口はなく、2×4工法の金物も在来とは少し異なってきます。

合板を貼って、床ができてきました。

2階の梁を組みました。次は、屋根の小屋組みを立ち上げていきます。

狭小住宅プラン集 土地から探そう♪ 人気アイテム50 マイホーム豆知識

🏠静岡市葵区安東 M様邸 新築現場-17 内部工事

2階の天井に断熱材を嵌めています。屋根に籠る熱を下に広げないようになります。

断熱材を入れたあとはPB板を貼っていきます。

壁も同じようにPB板を貼っていきます。

床はフローリング工事が進んでいます。

色や材質でお好みのフローリングを選んでいただくことができます。天然材のものや白いフローリングなど種類は多彩にあります。

フローリング材の継ぎ目と継ぎ目って、すき間が開きやすいんです。

そういったことがないよう「とんとん」とすき間が無くなるように資材を寄せて貼っていってます。細かな作業の工夫も職人技と言えます。

外では、外壁材が届きました。サッシやドアに合わせてカットをしているところです。

そして、貼り合わせていきます。これは窯業系のサイディング材を貼っています。

サッシは面格子を付けました。お隣との距離が近いときには、窓の開閉は気にしてしまいますよね。でも面格子があるので、空気の入れ替えなどでも、安心して開けられます。

きれいに仕上がりました♪

狭小住宅プラン集 土地から探そう♪ 人気アイテム50 マイホーム豆知識

🏠静岡市葵区安東 M様邸 新築現場-16 屋根工事

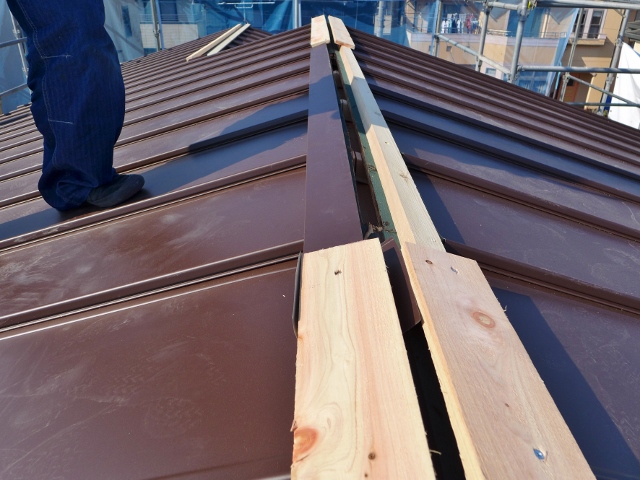

通気性を確保するため、換気棟の設置をしていきます。

1階柱には、床より1mぐらいまで防蟻処理をしています。こちらは、標準装備になります。

外壁にはタイベック(透湿・防水シート)が貼り終わりました。

ベランダの床面は塗装をして、最後の仕上げ塗装は完成前にしていきます。

屋根のサイズに合わせて、屋根材をカットしています。

ちょうどよく、固定されました。

弊社は注文住宅の設計のため、毎回屋根の寸法や形が違います。それに合わせて毎回、職人さんがサイズ調整をしています。

上屋根の換気棟のが全て設置されました。

次は、下屋根の換気棟を設置していきます。

屋根は熱気が籠りやすく、湿気も籠りやすいです。そのため、棟換気や軒下換気で屋根の下の通気性を良くすることで、住宅を長持ちさせることができます。

🏠静岡市葵区安東 M様邸 新築現場-15 ベランダ工事

ルーフィングをしています。ルーフィング材をタッカーで固定させます。

屋根全体のルーフィング作業が終わりました。次は、屋根の仕上げ材を貼っていく作業になります。

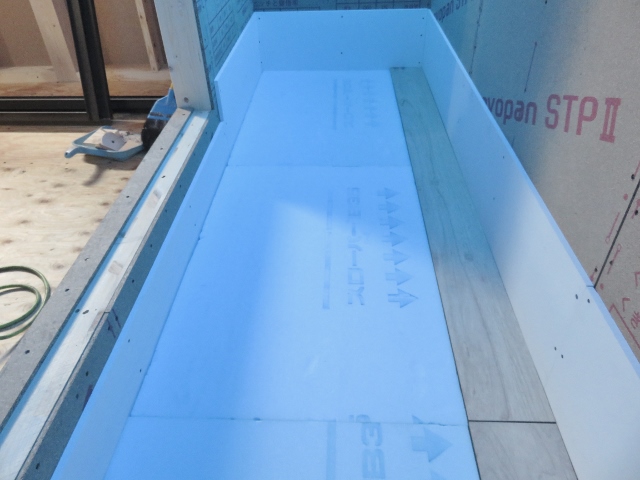

こちらは、ベランダ工事部分です。

ベランダの下地を作っています。水勾配を取るためにスタイロフォームの下地を貼りました。

何層も資材を重ねて下地を強化しています。

合板を貼って下地が完成です。

ここからが防水処理の下地工程です。

更にグラスファイバーメッシュと言われるシートを貼り、特殊塗装で防水膜を作りました。

🏠静岡市葵区南 O様邸 新築現場-3 地鎮祭

地鎮祭の続きです。

今日はお天気が心配なので、テントを張っての神事となりました。

足元が悪いので、神主さんも長靴を履いています。

神様へのご挨拶は「二礼二拍一礼」というのが一般的な作法です。

昭和23年に「神社祭式行事作法」が改訂された際に「二礼二拍一礼」という今の作法になったそうです。ずっと古来からある作法と思いきや、意外と新しい作法みたいです。ちなみに出雲大社は「二礼四拍手一礼」なんだそうです。

ちらっ。

素敵な一枚でしたので載せてしまいました♪

神主より儀式の説明を受けています。

工事の安全と家の無事完成を願って、みんなで乾杯です♪

このたびは、地鎮祭 おめでとうございます。

明日より安全に工事を進めて参ります。

祭事の後は、工事の確認です。恒例です笑。

ご近所さんへご挨拶も欠かせません。

狭小住宅プラン集 土地から探そう♪ 人気アイテム50 マイホーム豆知識

🏠静岡市葵区南 O様邸 新築現場-2 地鎮祭

白い枠線の中に住宅を建てていきます。こちらで地鎮祭を執り行います。

祭壇の準備が完了しました。

地鎮祭が始まりました。神主が神様をお呼びしています。

敷地の四隅をお祓いしています。

雨がパラパラと降り始めてきました。

テントのおかげで、順調に儀式が進みます。

地鎮祭の由来は、日本で最も古い書記「日本書記」にも記録されています。

西暦691年(持統天皇五年)の十月二十七日に「使者をつかわせ新益京に、地鎮の儀をさせられた」記録されています。

ということで、地鎮祭は、伝統ある儀式なんです。

地鎮祭で祀る神様は、決まりがあります。神社によって呼ぶ神様も変わってくるそうですが、多くは下の神様だそうです。

産土大神(うぶすなのおおかみ)

そのひとが生まれた土地を守る神様です。

その土地で生まれた人の一生を見守ってくださる存在と考えられています。

「この土地へ引っ越しますが、これからも宜しくお願いします。」を自らの守護者にお願いする意味を込めています。

他にもこんな神様もいます。

大地主大神(おおとこぬしのおおかみ)

建築する場所(土地)を守護する神様です。

家を建築する際に「ここに建てさせて下さい」とお願いするのは、この大地主大神です。

狭小住宅プラン集 土地から探そう♪ 人気アイテム50 マイホーム豆知識