- トップ >

- 工事中物件

葵区新通1丁目 H様邸 新築現場ー22 とにかく安全第一主義で 慎重にね!

とにかくクレーン車が吊るした材料が上から下りて来るので

集中力切らす事は絶対に許されないです。

「写真1」材料をセットする時も木材にまたがっているので

バランス崩したら・・・(><;) 見てるだけでも心臓バクバク。

「写真2」もう一つの緊張がコレ!

梁と柱、全てにおいて垂直である事。 柱同士は平行を確認。

これは水平器や下げ振りを使って 各階の精度を確認しながら組み上げます。

「写真3」屋根の頂上、棟木に到達♪

棟木から勾配に応じて母屋を組んで屋根のカタチを形成。

最後に垂木を流して 構造合板で屋根下地を造ります。

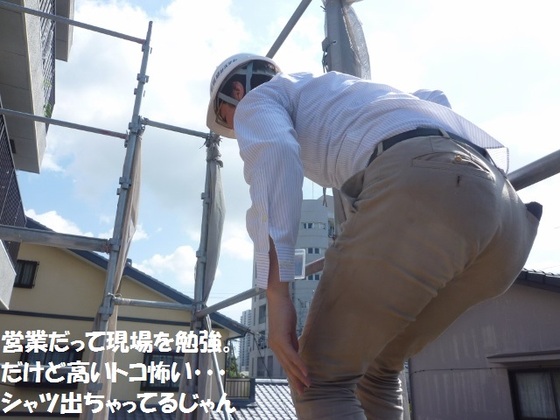

葵区新通1丁目 H様邸 新築現場ー21 松永・・・ みんなの邪魔してないよねぇ~?@o@;/

営業とは言え、担当のお客様の上棟には朝一から駆けつけ

現場に立ち会いながら工事の手順や 構造の納まりをチェックするのである♪

「写真1」高い所だいじょぶ? ちょっとビビってる? シャツ出てるし@o@;/

「写真2」どういう状況だと・・・ こんなに画像ブレるん?@o@;/

「写真3」この写真はイイ♪

乗せた梁を木槌でタントン叩いて 臍(ほぞ)に差し込んでいる

躍動感みなぎる素敵な写真。 カメラの設定 なんかガラ携っぽいサイズはちょい気になる。。。

葵区新通1丁目 H様邸 新築現場ー20 なんか・・・ 材料の寸法間違えてない?

構造設計、間違えてないかい? 梁(はり)デカァァ~~ィ! @o@;/

5階建て建てる? って思うくらいの超骨太構造。

2階建てなのに なんでここまで構造部材にこだわるのか?

一般的な間取りの住宅なら 建物中央付近にも間仕切りや物入れが存在して

梁がたわんで曲がろうとする力を支えてくれる柱や壁が要所に存在します。

がっ!

今回のように建物の間口が狭い場合 左右の壁だけで耐震力を独立して確保させるのです。

中央で荷重を支え、曲がりを止めようとする部材がドコにもないから

その分幅の広い 骨太設計にならざるを得ない。

だから間違っていないし・・・ サービスで太くした訳でもありません。

「写真3」いよいよ2階の床と壁の材料を運び入れます。

葵区新通1丁目 H様邸 新築現場ー19 鈴木監督・・・ 今年は雨男返上したの?

7月6日(木)大安 快晴 無風 上棟日和♪

おかしい!鈴木監督、雨男っぽい顔してはいるものの・・・ そうではないっぽい。

地鎮祭の日も予報は雨でしたが 式の最中降らなかった!

って事は、地鎮祭さえ乗り切れば そのまま一気に突っ走るタイプ(どこへ?笑)

「写真2」前日に1階の床組みと足場はセットしてあるので

まずは1階の柱を搬入して土台に建てる作業から!

それぞれに通りの番号とイロハ二ホヘトの記号が印刷されているので

順番に沿って立ち上げていきます♪

その次に「写真3」柱同士を繋ぐ梁の搬入。

沼津市大岡 K邸 新築現場ー19 基礎が濡れる事に・・・ 抵抗がある?

コンクリートは水と反応したセメントが硬化して強度が上がるので

気温が高い時は恵みの雨と呼んでも過言ではないです。

夏は急激に乾燥すると 表面にヒビワレ(ヘアクラック)も起こるので

時間がある時にはホースで水を撒いて対策する程です。

逆に・・・冬は寒くて 硬化に時間が掛かります。

固化材と水の反応が鈍い時期は あんまり濡らしたくない時期です。

実はスランプ試験といって 出荷時に気温に応じて水の配合を変えてます

↓

https://blogs.yahoo.co.jp/k_sys_3/40504075.html

沼津市大岡 K邸 新築現場ー18 土間スペースの高さ調整!

玄関ポーチと中の土間スペースの高さを上げる工事です。

全部コンクリートを流し込む方法もありますが・・・

費用や重さの事を考えると砕石・砂利を詰めた方がコストダウン♪

表面部分をワイヤーメッシュで補強してから

15cmの厚さでコンクリートを流し込んで高さを調整します。

「写真3」玄関アプローチです。オレンジ色のホースが見えますが

これは照明用の電気配線を通す準備。

建物が完成したら 電気屋さんが線を通して照明をセット。

葵区新通1丁目 H様邸 新築現場ー18 偉い人に告げ口しないで下さいm(_ _;)m

むかぁぁぁ~~~し 昔は、【束石】を据えてた時代があります。

その石の上に 床束を立ててから 大引き、根太の床組みをしてましたが・・・

平成になったら【束石】は死語です(笑)

死語は乱暴過ぎました、 束石屋さんゴメンナサイm(_ _:)m

ウッドデッキを組む時には今も使ってます。だから束石協会の偉い人に告げ口しないでっ!

「写真1」鋼製束は頑丈です。

シロアリも食べませんし 湿気も吸いません。

実は土台の木材は反ったり痩せたりするので、何年後かに床がキシキシ

軋んで音鳴りがした時には「写真2」工具ひとつで高さをアジャストできます。

アフターメンテで微妙は2~3mmをいつでも上げ下げ出来るのは嬉しい商品です。

葵区新通1丁目 H様邸 新築現場ー17 土台据えが始まりました♪

上棟の準備がスタート!

「写真2」床下に配管する給排水管のセットが完了したところで土台据え。

基礎の上に木材をセットして固定していきます。

予めアンカーが出ているカ所には木材に穴を空けて通し

カットスクリューという座金を兼ねた金具で締め込みます。

裏側にスクリューネジが付いているので 座彫りの手間がいらない。

葵区新通1丁目 H様邸 新築現場ー16 基礎二期工事 立ち上がり部の布基礎

量的にはミキサー車2台分なので 午前中のうちに完了♪

普通は基礎と土台を繋ぎ留める短いアンカーを多く見ますが

これは基礎と柱を直接繋ぎ留める太いアンカー。

大型地震を想定した高耐震住宅として 建物の角の部分に配置します。

登呂5丁目 M様邸 新築現場 ー2 ガチャポンと ガチャピンの関連性ですか?

建築地に建物の位置を出しに行きました。

建物四隅に金具を打ちこんでから、

とりあえず、白いビニール紐で外壁のラインを出しました。

「写真2」気になる・・・土管。

マリオが出て来ないか? のぞいて見ました(笑)

井戸です。 それも自噴してます @o@;/

通常井戸というのは 細い管を水脈に打ち込んで

ポンプUPして生活水として使用します。

ポンプUPの方法は2種類あって

人力のガチャポン→ https://blogs.yahoo.co.jp/k_sys_1/40103069.html

おせっかいとは思いますが・・・

ガチャピンとはそれほど関係ないと思います。強いて共通点探すなら緑色。。。

もう一つはモーターでポンプアップ。現代はこれが主流。

ところが『自噴』と言うのは 水脈の勢いが強くて

何もしなくても湧き上がってくる事。

「写真3」とりあえず側溝に流している状態ですが、基礎工事に干渉

する場所にあるので 方法を考えます。